Manche Sprachen beanspruchen mehr neuronale Ressourcen als andere. Doch das sind nicht unbedingt diejenigen, die einem oberflächlich als “leicht” erscheinen. Das haben Forscher der Universität Zürich in einer neue Studie im Fachjournal PLOS Biology gezeigt.

Sprechen erscheint uns als ein müheloser Prozess, der fast von selbst abläuft. Um das zu ermöglichen, muss unser Gehirn jedoch viel Arbeit leisten. “Weil Sprachen so verschieden sind, unterscheidet sich auch, wie wir das, was wir sagen möchten, planen”, sagt Balthasar Bickel, Leiter der Studie und Professor an der Universität Zürich

Manche Sprachen erscheinen einfacher, weil sie in ihrer Grammatik weniger Unterscheidungen machen: zum Beispiel unterscheidet Deutsch zwischen der und den (z.B. in “Der Baum ist groß” und “Schnee bedeckt den Baum”), während Französisch keine solchen Fallunterscheidungen macht (“L’arbre est grand” und “La neige recouvre l’arbre”).

Analyse des Gehirns kurz vor dem Sprechen

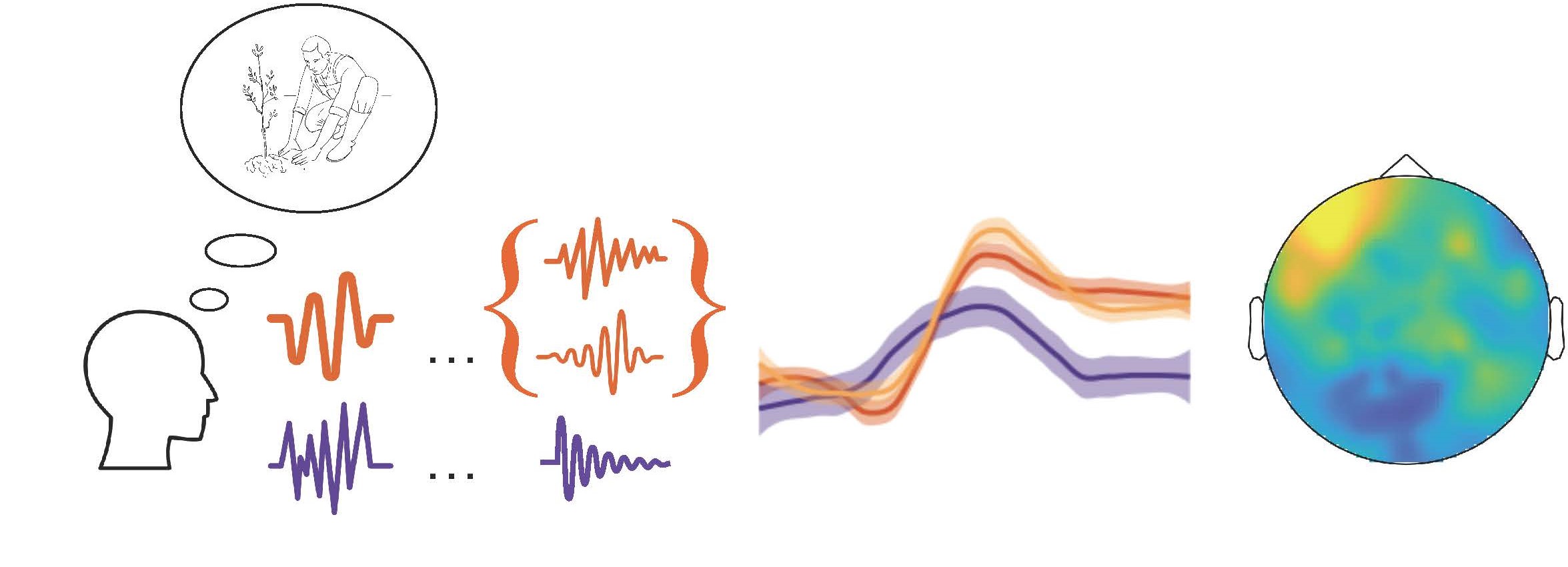

Dazu haben Forscher der Universität Zürich in Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen die Hirnaktivität von Hindi-Muttersprachlern gemessen, während diese verschiedene Bilder beschrieben. Es ist das erste Mal, dass die neuralen Prozesse während der Planung von Sätzen vor dem eigentlichen Sprechen mit einer hohen zeitlichen Auflösung untersucht wurden. “Bisher wurden ähnliche Methoden nur während der Planung einzelner Wörter gemessen, aber nicht für ganze Sätze”, erklärt Sebastian Sauppe, Erstautor der Studie.

Ein Ende mit vielen Möglichkeiten

Die Forscher haben herausgefunden, dass eine Sprache, die uns auf den ersten Blick “einfacher” erscheint, unseren Neuronen tatsächlich mehr Arbeit abverlangt: Weniger grammatische Unterscheidungen in einer Sprache zu haben, macht die Planung besonders anspruchsvoll für das Gehirn und braucht mehr neurale Ressourcen. Das ist wahrscheinlich deshalb so, weil so mehrere Möglichkeiten zur Fortsetzung eines geplanten Satzes Wahl stehen bleiben.

“Das bietet auch einen entscheidenden Vorteil beim Sprechen: Weniger Unterscheidungen erlauben es möglichst lange flexibel zu bleiben, man muss sich erst spät auf den ganzen Satz festlegen”, legt Sebastian Sauppe dar. Das könnte mit erklären, warum Sprachen mit weniger grammatischen Unterscheidungen (bspw. bei Fällen für Substantive) häufiger sind, wie eine frühere Studie der gleichen Forschungsgruppe gezeigt hat.

Diese Studie ist Teil der Forschung im nationalen Forschungsschwerpunlkt (NFS) Evolving Language. Dieser neue NFS erforscht die biologischen Grundlagen von Sprache, ihre evolutionäre Vergangenheit sowie die Herausforderung, die sich durch neue Technologien ergeben