Genève au coeur du cerveau humain

C’est une première en Suisse: la plateforme de Neurosciences Humaines (HNP), accueille désormais une unité de magnétoencéphalographie (MEG) avec l’achat d’un MEGIN TRIUX™ neo, scanner de dernière génération permettant d’analyser l’activité cérébrale de manière non-invasive. Cette acquisition est le fruit d’un partenariat entre plusieurs institutions situées au Campus Biotech et la promesse de nouvelles percées dans la compréhension et le traitement de troubles cérébraux tels qu’alzheimer, l’épilepsie ou l’aphasie.

Par le NCCR Evolving Language & la Plateforme de Neurosciences Humaines (HNP)

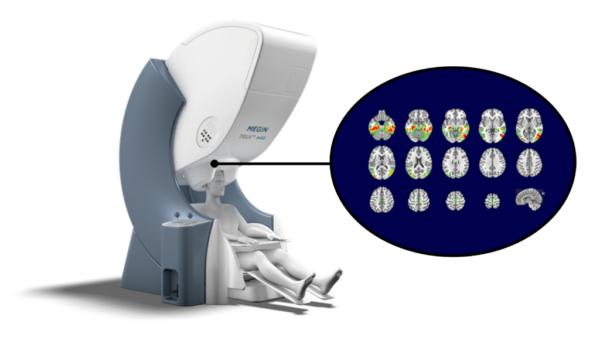

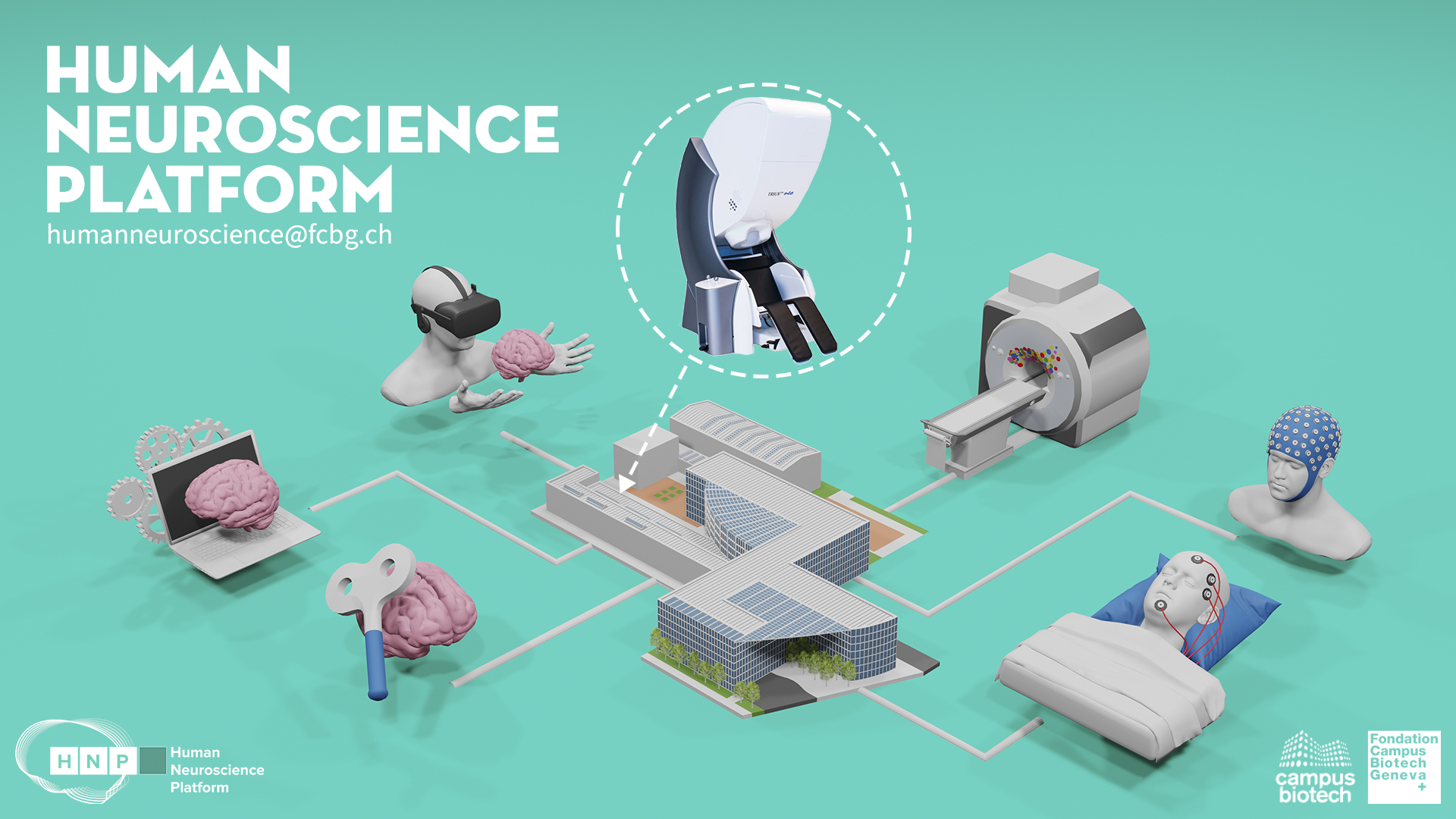

Au sein de la fourmilière scientifique qu’est le bâtiment du Campus Biotech, la Plateforme de Neurosciences Humaines (HNP) est la clé pour décortiquer les mystères du cerveau humain. Depuis quelques mois, une nouvelle unité inédite en Suisse comèplète ses prestations: une plateforme de magnétoencéphalographie (MEG) qui permet d’enregistrer en temps réel l’activité électromagnétique du cerveau et ce, de manière totalement non invasive. “Le système MEG de nouvelle génération – un MEGIN TRIUX™ neo – est le premier système de ce type en Suisse, et un nouvel outil formidable pour les chercheurs et l’ensemble de la communauté suisse des neurosciences”, confirme Anne-Dominique Lodeho-Devauchelle, coordinatrice de la HNP.

La MEG est une technique d’imagerie qui mesure le fonctionnement du cerveau à partir des champs magnétiques produits par son activité électrique, permettant de cartographier celui-ci de manière rapide et très précise. “Elle permet de mesurer l’activité cérébrale en cours en détectant et en mesurant les champs magnétiques générés par les neurones individuels du cerveau, milliseconde par milliseconde, et elle montre directement où l’activité est produite”, détaille Gwénaël Birot, manager de l’unité d’électroencéphalographie (EEG).

Comprendre et soigner les troubles cérébraux

En raison de sa fidélité et de sa haute résolution temporelle, la MEG peut discerner les réseaux cérébraux humains avec une précision sans précédent, et ainsi mettre en évidence les perturbations spécifiques impliquées dans les troubles neurologiques, comme par exemple dans la maladie d’Alzheimer ou l’autisme. Dans le cadre de l’épilepsie, la MEG permettra, en complément d’autres techniques comme l’EEG, de localiser l’activité épileptiforme produite par le cerveau afin de guider une intervention chirurgicale.

Rendre la parole à ceux qui l’ont perdue

La co-directrice du Pôle de Recherche National (PRN) Evolving Language, Anne-Lise Giraud, est l’une des initiatrices de l’achat de la MEG et explique l’intérêt d’un tel scanner pour la recherche lémanique: “La suisse, curieusement, n’avait jamais investi dans cet outil précis, permettant des enregistrements assez longs sans perte de signal, et l’accès à des informations neurales directement localisées. Il me semblait logique de faire en sorte que la communauté puisse bénéficier de cet outil indispensable aux neurosciences humaines, cliniques et fondamentales”. La MEG sera en effet d’une grande aide pour comprendre le langage et espérer trouver des traitements aux troubles qui l’entourent, comme la dyslexie ou l’aphasie (pathologie qui affecte la capacité à s’exprimer et qui peut être acquise à la suite d’un AVC par exemple).

En effet, dans de nombreux cas, les patients ayant perdu la capacité de s’exprimer oralement peuvent encore imaginer le mot ou la phrase qu’ils souhaitent communiquer sans pouvoir l’exprimer. Anne-Lise Giraud et son équipe travaillent donc à l’identification des signaux neuronaux qui s’activent quand nous imaginons la parole, dans l’espoir de pouvoir un jour décoder le langage imaginé des personnes mutiques ou aphasiques et leur rendre cette capacité perdue. “Lorsque nous imaginons un mot, nous activons des signaux beaucoup plus faibles que lorsque nous prononçons un mot. Combiner des électrodes intracrâniennes avec l’imagerie de la MEG nous apportera une vision plus globale de nos activités cérébrales lorsque nous imaginons parler”, explique Timothée Proix, collaborateur scientifique, titulaire d’une bourse Ambizione du FNS au sein de l’équipe d’Anne-Lise Giraud à l’Université de Genève. Si les technologies actuelles sont encore loin de décoder le langage imaginé, la MEG permettra sans aucun doute d’avancer un peu plus loin dans cette direction.

Scanner non-invasif

Le scanner qui a rejoint le complexe de la HNP est un MEGIN TRIUX™ neo, technologie de dernière génération de la société MEGIN basée en Finlande. Concrètement, l’appareil fonctionne comme un casque adapté à la tête des adultes ou des enfants.

Non-invasif, silencieux et sans champ magnétique, il est compatible avec des patients précédemment exclus des expériences MEG, car les implants (comme les pacemakers) et les objets métalliques n’interfèrent plus avec cette dernière technologie. En combinant cette technologie avec celles déjà existantes au sein de la plateforme genevoise, comme l’EEG ou l’IRM, les utilisateurs de la HNP n’ont jamais été aussi proches de décortiquer les mystères du cerveau humain.

Environnement collaboratif

L’acquisition du scanner est le résultat passionnant d’une collaboration lémanique entre le PRN Evolving Language (supervision conjointe entre Zurich et Genève), les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), l’Université de Genève (UNIGE), l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et la Fondation Campus Biotech Genève (FCBG).